「孝順是過時的觀念」:李安的反情勒哲學,早藏在 1993 年的《囍宴》裡

1993 年上映的電影《囍宴》,是導演李安用以探討家庭關係和文化衝突的重要載體。故事講述旅美同性戀者高偉同為了滿足父母期待而假結婚,以綠卡作為交換條件,娶了一位來自上海的非法移民女畫家。李安用鏡頭剖開了華人社會最隱秘的家庭傷口,觀眾看到的不僅是一場鬧劇,更是千年孝道文化對個人自由的壓抑。三十年後再回頭看,《囍宴》不僅是李安站上國際舞台的起點,更預示了他對「孝順」這個傳統觀念的深刻反思。

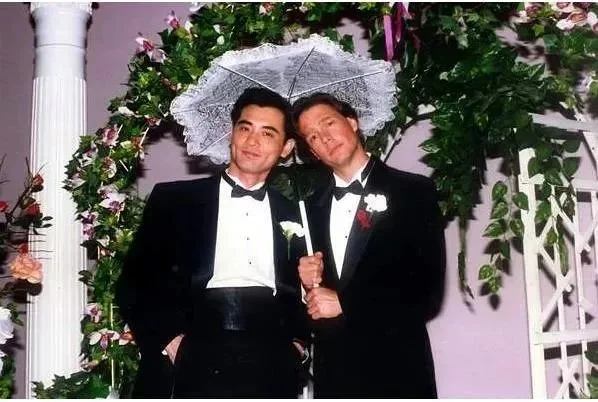

《囍宴》中那場荒誕的婚禮場景,成為解構華人孝道的最佳隱喻。高偉同身為同性戀者,卻要與女性假結婚以滿足父母傳宗接代的渴望。李安巧妙地讓自己客串婚宴賓客(他的妻子林惠嘉和小兒子李淳都有出場客串演出),說出那句經典台詞:「你正見證著五千年性壓抑的結果。」這句台詞背後,正是他對傳統家庭關係的犀利觀察 ── 孝道如何成為情感勒索的工具,父母之愛如何異化為控制的手段。

電影中,高偉同父母的形象並非刻板的惡人,只是被文化綁架的典型例子。他們對兒子的愛沒有半分虛假,卻不自覺地將自己的價值觀強加於他。這種「以愛為名」的控制,正是當代心理學所說的「情感勒索」。李安沒有簡單批判任何一方,而是展現了整個文化系統如何將兩代人都變成受害者。

拍完《囍宴》後,李安直言:「我覺得『孝順』是一個過時的觀念。」這番話在華人社會引發軒然大波。他進一步解釋:「與父母的關係,能夠彼此相愛就夠了,不必要製造一個階級觀念... 每個人都是一個個體,你都要尊重他。」這種觀點在當時堪稱前衛,也預示了當代親子關係的轉型方向。

李安的批判並非否定家庭價值,而是反對孝道中的權威主義。傳統孝道形成於農業社會,本質上是代際間的生存契約。漢代「舉孝廉」制度更將孝道政治化,明清時期「天下無不是的父母」則將其絕對化。在這種歷史脈絡之下,孝道成為壓抑個體的權力結構,子女的獨立人格在「孝」的大旗下被系統性消解得蕩然無存。

李安不僅在電影中探討新型親子關係,更試著在個人生活中實踐。他的兩個兒子李涵和李淳在美國成長,父子關係體現了「個體尊重」的哲學。李淳選擇進入演藝圈,李安從未強迫他繼承衣缽,而是尊重其獨立選擇。這種「對話式」親子關係呼應了德國社會學家 Jürgen Habermas 的「溝通理性」理論。李淳曾透露,父親會認真看待他的每個創作想法,這種平等交流遠比形式上的孝順更重要,而這正是李安所說的:「能夠彼此相愛就夠了。」── 將親子關係從「義務」,轉化為「情感選擇」。

《囍宴》上映至今三十二年,華人社會的孝道觀念已悄然轉型。從日本「斷親」現象,到台灣「老後獨立」觀念的興起,都顯示照顧不再是單向義務,而是基於互愛的選擇。愛護不等於控制,親密不意味著吞噬,美國哈佛大學研究也發現,家庭成員間的情感回應質量,比形式上的團聚頻率更能預測老年幸福感。也就是說,與其執著於節慶團圓的形式主義,不如日常培養真誠對話的能力。

李安透過極具前瞻性的《囍宴》和自身實踐告訴我們,健康的家庭不是複製權威的場所,而是培育獨立人格的學校。再加上,在這個日益多元的社會裡,愛更不需要以服從為證明,親子關係的本質,終究是兩個獨立靈魂之間的相互看見與尊重。當我們放下「孝順」這面沉重的大旗,或許反而能看見彼此真實的面容。