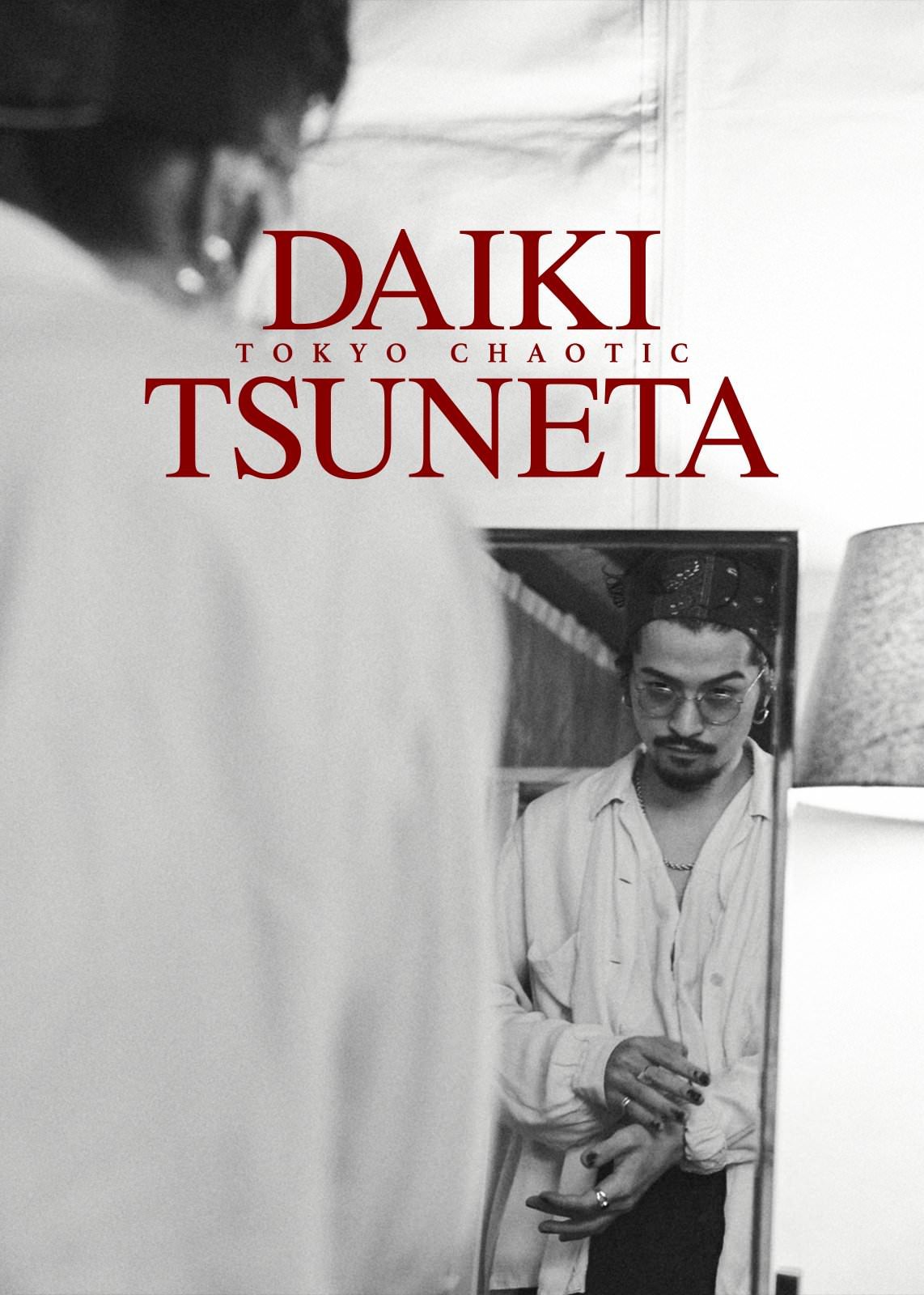

鬼才背後的平凡日常 ── 《常田大希:混沌東京》

「那個男人,是被音樂選中的人。」三刷 Netflix 紀錄片《常田大希:東京混沌》(TOKYO CHAOTIC),還是會在聽到旁白這句簡易精的開場白時忍不住連連點頭。在規劃今期的主題內容時,每當我嘗試思考自己心目中的天才是誰,腦海裡往往會第一時間浮現出「常田大希」這個名字。

「連東京藝術大學都無法框住他的才華」、「會演奏超過十種樂器」… 這些形容相信已不用再多著墨(延伸閲讀:常田大希,鬼才世界中的混沌與絢爛),這一次我反倒想聚焦在他作為「鬼才」背後的平凡日常,因為我相信,光是擁有天賦,還遠遠不足以擔上天才之名。

《常田大希:混沌東京》捕捉了大量這樣的平凡瞬間 ── 以一身休閒造型拿著平板走進工作室開啟忙碌的一天、為了一個和弦反覆討論和修改、下班後和夥伴去吃燒肉(便宜的那種)、飯後不是回家而是回到工作室繼續未完成的編曲… 這些畫面都似乎顛覆了我們對於「天才」的浪漫想像,意外呈現出某種更為珍貴的真實。所謂創造力的神話,其實正是由這些無數的平凡時刻所堆砌而成的奇蹟。

他率領的樂隊 King Gnu 和其個人音樂企劃 millennium parade 所展現出的前衛(〈2992〉真的是神作),常被媒體形容為「超乎常人理解範疇」,但對我來說,紀錄片中最具啟發性的場景,其實是他反覆修改著同一段旋律的枯燥過程。僅僅為了調整幾秒鐘的音效,反覆重聽、皺眉、刪除、重來,這種近乎偏執的專注,與其說是天賦的展現,不如說是匠人精神的極致體現。

法國作家 Gustave Flaubert 曾道:「我像鋼琴家練習音階一樣,每天重寫同一段落。」這種跨越時空的相似性,正正揭示了天才的非凡往往就隱藏在對平凡的極致忍耐中。又或可說是,因為將事業當成樂趣,所以才不知疲倦。

我想,常田大希在紀錄片中展現的這種「分裂」,也許正是創造力得以持續的秘訣 ── 在平凡日常與非凡創作間保持必要的張力。比起在舞台上萬眾矚目的高光時刻,那些創作者們都無比熟悉的掙扎日常往往顯得更為動人,只可惜這樣的生命紋理卻很少被納入關於天才的敘事當中。

紀錄片也揭示了他一個有趣的矛盾:儘管離開了正規音樂教育體系,在追求學院派的精緻技藝與忠於自己的音樂直覺之間選擇了後者,但他的工作方式其實極其紀律化,每天固定的練習、大量的聽覺訓練、對錄音細節的苛刻要求… 都不禁讓人想起許多自學成才的藝術家,其「反叛」並非懶散或隨性,而是以更嚴苛的自我要求去追求真正的自由。常田大希的日常,正是這種「自律的混沌」的最佳寫照,在看似混亂的創意過程中,隱藏著一絲不苟的堅持。

King Gnu 的成員曾在訪談中提到這位首腦的創作方式既嚴苛又開放,對音樂的細節近乎偏執,卻又會給予團員極大的發揮空間;而 millennium parade 則更像他的個人藝術實驗場,他既是製作人,同時也是視覺和概念的統籌者。同時駕馭兩個頂尖樂團的能力,他所展現的已不僅僅是音樂才華,更是對藝術的全面掌控力、領導力和藝術直覺的結合。

對他來說,創作就是在重覆著破壞和構築的過程,那天才如他,真的各方各面都無懈可擊嗎?他本人就在紀錄片中透露:「有一次在米津玄師的錄音現場,大家在吃便當,米津很驚訝地問我,你是在文明社會長大的嗎?連米津都被我糟糕的吃相嚇到。從那次之後,我就會注意自己拿筷子的方式。」儘管擁有驚人的創作才華和強烈的舞台魅力,但私底下其實是個不太會打理生活的天然呆,演員綾野剛亦曾形容他是個很可愛的人,常有「反差萌」的瞬間。

《常田大希:混沌東京》最終所呈現的,大抵是一幅去神聖化的天才肖像。天才同樣會為稅務問題而苦惱、會和同事爭論不休、會因為疲憊而在沙發上小憩片刻、明天還是會像今天一樣工作… 所有天才日常中最不平凡的部份,其實就是他們都比常人更懂得平凡的力量。